HAUTKREBS

Eine multidimensionale Herausforderung in der Onkologie

Hautkrebs gehört zu den häufigsten malignen Erkrankungen und umfasst eine Vielzahl histologischer Subtypen, darunter das maligne Melanom, das Basalzellkarzinom und das Plattenepithelkarzinom. Die Variabilität in biologischem Verhalten und Tumorlokalisation erfordert differenzierte, multimodale Behandlungsansätze. Während chirurgische Resektionen und systemische Therapien wie Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI) oder zielgerichtete molekulare Therapien in den letzten Jahren signifikante Fortschritte erzielt haben, bleiben spezifische Herausforderungen bestehen, insbesondere bei Patienten mit inoperablen oder rezidivierenden Tumorläsionen.

Die Elektrochemotherapie (ECT) stellt eine etablierte, minimalinvasive Methode dar, die sich besonders bei lokal fortgeschrittenen und metastasierten Hauttumoren bewährt hat. Ihre Rolle im Rahmen der modernen Onkologie wird zunehmend in klinischen Leitlinien und Studien untermauert.

Elektrochemotherapie: Ein innovatives Behandlungsverfahren

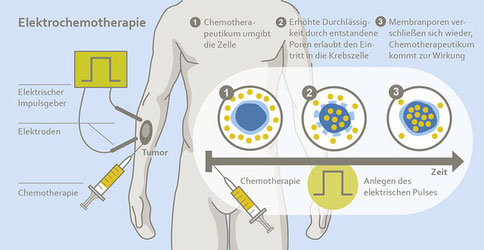

Die Elektrochemotherapie kombiniert die Applikation eines niedrig dosierten Zytostatikums mit gezielten elektrischen Impulsen. Diese Impulse induzieren eine reversible Elektroporation der Zellmembran, wodurch die Aufnahme des Zytostatikums in die Tumorzellen signifikant erhöht wird. Dies ermöglicht eine hochwirksame intrazelluläre Konzentration des Wirkstoffs, selbst bei minimaler systemischer Belastung. Besonders häufig kommen Bleomycin oder Cisplatin zum Einsatz, deren Wirkungsmechanismen durch die Elektroporation gezielt verstärkt werden. Die Methode wird vor allem bei nicht-operablen oder schwer zugänglichen Tumoren eingesetzt.

Aktuelle Studien zeigen, dass ECT eine lokale Tumorkontrollrate von bis zu 86% ermöglicht und gleichzeitig eine signifikante Schonung des gesunden Gewebes gewährleistet. Diese Eigenschaft macht die Elektrochemotherapie insbesondere bei älteren Patienten und multimorbiden Fällen zu einer wichtigen Therapieoption.

Indikationen und Einsatzbereiche

Die Elektrochemotherapie ist für eine Vielzahl kutaner und subkutaner Tumoren geeignet, darunter:

- Maligne Melanome, einschließlich In-Transit-Metastasen

- Nicht-Melanom-Hauttumoren wie Basalzell- und Plattenepithelkarzinome

- Rezidivierende Tumoren bei Mammakarzinomen

- Kopf-Hals-Malignome, insbesondere in der Mundhöhle

Studien haben gezeigt, dass die ECT insbesondere bei Tumoren mit einer Größe von bis zu 2 cm² effektiv ist, während für größere Läsionen die intravenöse Applikation des Zytostatikums bevorzugt wird. Bei präbestrahlten Läsionen ist die Ansprechrate hingegen reduziert, was die Bedeutung einer präzisen Patientenselektion unterstreicht.

Therapieablauf und technische Details

Der Ablauf der Elektrochemotherapie umfasst mehrere aufeinander abgestimmte Schritte:

1. Applikation des Zytostatikums

Das Chemotherapeutikum wird intratumoral, intravenös oder in neuesten Ansätzen auch intraarteriell verabreicht. Insbesondere die

intratumorale Injektion eignet sich für kleinere Läsionen, während größere Tumoren meist von der intravenösen Applikation profitieren.

2. Elektroporation

Elektrische Impulse werden gezielt über Elektroden an die Tumorläsion appliziert. Die Positionierung erfolgt präzise

mittels bildgebender Verfahren wie Ultraschall oder CT, um eine optimale Feldverteilung zu gewährleisten.

3. Nachsorge

Die behandelte Läsion wird mit einem Verband abgedeckt und in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Lokale Effekte wie Hyperpigmentierung oder leichte Entzündungsreaktionen sind häufig, stellen

jedoch meist keine relevanten Komplikationen dar.

Die technische Umsetzung erfolgt mit spezialisierten Geräten wie dem Cliniporator™ Vitae, das durch seine Flexibilität in der Elektrodengeometrie und präzise Synchronisation der elektrischen Impulse maximale Behandlungsgenauigkeit ermöglicht.

Studienlage und Evidenz

Die Wirksamkeit der Elektrochemotherapie ist durch zahlreiche klinische Studien belegt. Eine Analyse der InspECT-Datenbank, die Ergebnisse aus 28 Ländern umfasst, zeigt eine Ansprechrate von 85% bei über 2.400 behandelten Tumorläsionen. Komplettremissionen wurden in 70% der Fälle beobachtet, insbesondere bei Anwendung von Bleomycin. Eine weitere Metaanalyse von Petrelli et al. berichtet über lokale Tumorkontrollraten von 54–89% nach einem Jahr, abhängig von Tumorgröße und Vortherapien.

Die Kombination von ECT mit Immuntherapien wie Pembrolizumab führt zu synergistischen Effekten. In einer Studie konnte die Ansprechrate durch die Kombination von 51% auf 78% gesteigert werden, was die additive Wirkung des immunogenen Zelltods durch Elektroporation auf die Aktivierung des Immunsystems verdeutlicht.

Vorteile der Elektrochemotherapie

Die ECT zeichnet sich durch eine Vielzahl von Vorteilen aus:

- Hohe lokale Tumorkontrollrate bei minimalen systemischen Nebenwirkungen

- Schonung des umliegenden Gewebes und wichtiger Strukturen wie Nerven und Gefäße

- Gute Verträglichkeit, auch bei älteren oder multimorbiden Patienten

- Kompatibilität mit anderen onkologischen Therapieansätzen, einschließlich Immuntherapie und Bestrahlung

Darüber hinaus ist die Methode mehrfach wiederholbar und kosteneffizient, insbesondere im Vergleich zu neueren molekularen Therapien.

Fazit: Zukunftsperspektiven der Elektrochemotherapie

Die Elektrochemotherapie stellt eine effektive und gleichzeitig schonende Therapieoption dar, die sich als essenzieller Bestandteil im onkologischen Behandlungsspektrum etabliert hat. Besonders in Kombination mit Immuntherapien bietet sie Potenzial für eine verbesserte systemische Kontrolle. Zukünftige Forschungsansätze zielen darauf ab, prädiktive Biomarker zu identifizieren, um die Patientenselektion zu optimieren und weitere Kombinationstherapien mit zielgerichteten molekularen Therapien und Vakzinen zu evaluieren.

Für Fachfragen oder eine vertiefte Diskussion zur Integration der Elektrochemotherapie in Ihre Praxis wenden Sie sich bitte an unser Expertenteam.

Quellen

Emir Selak, Kornelia Aigner: Elektrochemotherapie (ECT) bei Hauttumoren. Die Wirkung am Tumor verstärken. In: Ärztliches Journal Onkologie und Dermatologie. Fokus Dermatoonkologie, pp 18-20, 5, 2022

Cliniporator: Skin Metastases Matter. In: CLINICAL BIOPHYSICS IGEA/E008/03/18

CLINIPORATOR VITAE: Elektrochemotherapie Kutan PerKutan VISZeraL. In: CLINICAL BIOPHYSICS IGEA/E002/02/18

Elektrochemotherapie. IGEA/E021/11/15